整理/谢若兰

2023年第十届新国辩现场,辩手熊浩以“这钢印般恒久的爱恋,不过只是一枚长安的荔枝”为切入点的“荔枝辩”生动还原了供应唐时宫廷的荔枝被送往都城长安的整个过程:

湿润之土若得天公垂怜,无旱涝两灾无病虫两害,方能破土出芽,经园工悉心栽培,这一人多高的树方能第一波长出大约一百颗果子,果实刚刚成熟,不能早不能晚恰在七成之时,农人便要将荔枝连果树叶一并取下,如一颗小小的树苗,径直放到一个硕大的特制竹筒中,这个竹筒分内外两层,内部存放荔枝,而外侧则是鲜冻的冰块。片刻都不可迟疑,单人独骥上马奔驰,五十里换人,换马,换兵,走八百里加急的军事驿道,昼夜兼程,风雨无阻……

|据《新唐书·杨贵妃传》记载:“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变,已至京师。”

|据《新唐书·杨贵妃传》记载:“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变,已至京师。” 而真正使荔枝与宫廷、贵妃联系起来的便是杜牧的《过华清宫·其一》中的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”《华阳国志》记载,唐宋时四川已是两大荔枝产地之一。宋代罗大经《鹤林玉露》中说:“明皇时‘一骑红尘妃子笑’者,谓泸戎产也。”“泸”,即今日的泸州,“戎”即戎州,今日的宜宾。

一千多年前,杜甫曾途径泸州,时值荔枝采摘时节,望着挂满枝头的硕果,写下“忆过泸戎摘荔枝,青峰隐映石逶迤。京中旧见无颜色,红颗酸甜只自知”。

据陈布雷《古今图书集成》考证,杜甫所品尝的荔枝或许产于泸州蓝田坝(今蓝田街道),杜甫诗“即咏此也”。亲自采摘品尝泸州荔枝后,诗人感到鲜美异常,同时又惋惜以往在京城品尝到的荔枝颜色与香气均不足,而泸州荔枝则色、香、味三绝,却无人见重,故而发出了“红颗酸甜只自知”的哀叹。

诗人在《解闷十二首》组诗中还多次提及荔枝,如“先帝贵妃俱寂寞,荔枝还复入长安”“可怜先不异枝蔓,此物娟娟长远生”“云壑布衣鲐背死,劳生重马翠眉须”等句。唐朝时期,合江荔枝在长江两岸、赤水河流域、习水河流域均有产出。

据史料记载:“泸州自州城北沿江而下七八里有荔园……荔枝品格与他园争胜。又有母氏园,距州城上流三十里。荔枝连亘,品格最多。”

时泸州经济富庶,交通便利,唐朝末期著名诗人郑谷于景福二年(893年)一路南下,赴泸州省拜他的老师、当时谪任泸州剌史的一代名臣柳玭。拜望恩师,把酒言欢、品时新果味,留下了“我拜师门更南去,荔枝春熟向渝泸”的名句。

诗中提到的“荔枝春”为名酒之一,唐代庄园酿酒业兴起,加之荔枝丰收,以荔枝为酿酒原料的美酒走进了寻常百姓家。

远在西汉时期,蜀地泸州的荔枝、龙眼栽种早已非常普遍,从西晋文学家左思一时洛阳纸贵的“三都赋”名篇《蜀都赋》中可窥一斑:“旁挺龙目,侧生荔枝。布绿叶之萋萋,结朱实之离离。迎隆冬而不凋,常晔晔以猗猗。”

史书诗词间,足见唐宋时泸州荔枝的丰裕。而合江县汉代画像石棺博物馆中的一方宋墓石刻,上面的荔枝图像更生动反映了当时品荔枝的盛况。

|宋代石刻《侍女图》中的荔枝图案

|宋代石刻《侍女图》中的荔枝图案 据专家考证,它是合江县目前已知的最早荔枝图。而在泸州石刻艺术博物馆、四川泸县宋代石刻博物馆里,同样保存有“荔枝图”的石刻。

据考证,合江的“高浮雕二侍女”石刻是南宋时期制作,如今看来石雕画面依旧逼真自然:在两侍女背后,有一串带叶的荔枝果实,一枝挂一果,果实聚为一簇,荔枝表皮的鳞斑状明显突起,栩栩如生。

一千多年前,唐玄宗为满足杨玉环喜食新鲜荔枝,特地修整涪陵到长安的道路,建起一条专供荔枝运输的驿道,设置“专驿”“换人换马不换物”,接力快速传送荔枝。“荔枝道”由此出现在大众视野里。

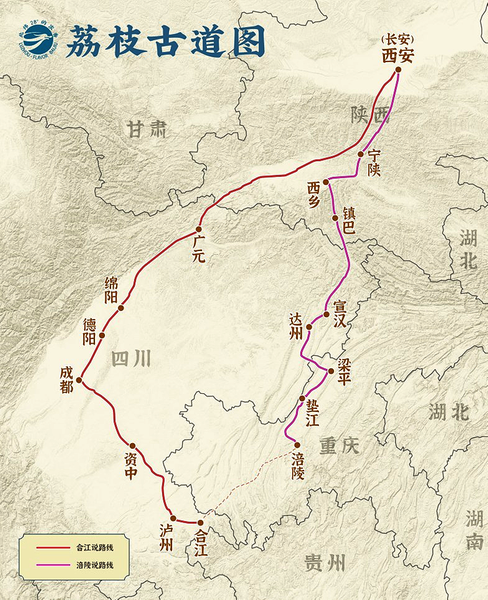

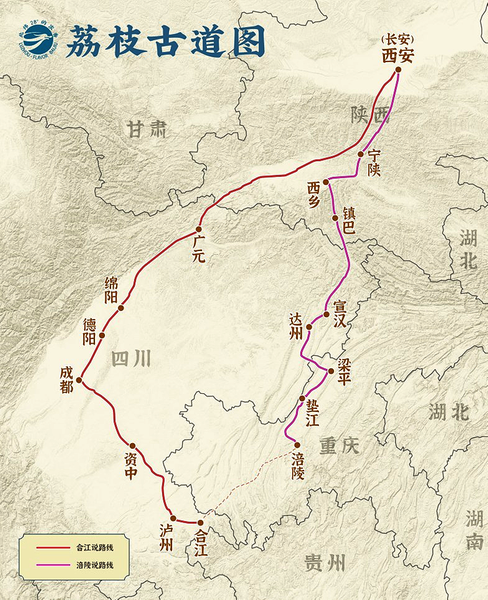

| 合江荔枝运往长安的路线可分为两条,一条由陆路北上经泸州、资中、简阳,至成都,再沿金牛道到达关中;另一条则是走水路顺长江而下至涪陵,再换乘马匹沿荔枝古道进入关中。

| 合江荔枝运往长安的路线可分为两条,一条由陆路北上经泸州、资中、简阳,至成都,再沿金牛道到达关中;另一条则是走水路顺长江而下至涪陵,再换乘马匹沿荔枝古道进入关中。 如今,太白笔下“蜀道之难,难于上青天”的慨叹早已改头换面,从西安开往泸州编号为G1573号的高铁,可轻松实现一日之内往返于西安、泸州之地,千年后贵妃的“荔枝自由”可轻松实现,西安的市民亦可吃上最新鲜的泸州合江出产的“妃子笑”,而作为蜀道系统中重要组成部分的荔枝道,随着各地联合推进荔枝道申遗与文化遗产保护传承与开发利用工作,见证千年历史兴衰的古蜀道正在焕发新生。

|据《新唐书·杨贵妃传》记载:“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变,已至京师。”

|据《新唐书·杨贵妃传》记载:“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变,已至京师。”

|宋代石刻《侍女图》中的荔枝图案

|宋代石刻《侍女图》中的荔枝图案  | 合江荔枝运往长安的路线可分为两条,一条由陆路北上经泸州、资中、简阳,至成都,再沿金牛道到达关中;另一条则是走水路顺长江而下至涪陵,再换乘马匹沿荔枝古道进入关中。

| 合江荔枝运往长安的路线可分为两条,一条由陆路北上经泸州、资中、简阳,至成都,再沿金牛道到达关中;另一条则是走水路顺长江而下至涪陵,再换乘马匹沿荔枝古道进入关中。